풍류야화 황진이(제1화)

올해(1535년)로 명월(明月 : 황진이 妓名)이 스무살이 되었고 기생 된지 만5년이 되는 해다.

명월은 어느새 송도(松都·개성)를 넘어 한양의 사대부와 한량들에게까지 입에 침이 마르도록 회자 되었다.

상림춘(上林春), 관홍장(冠紅粧), 소춘풍(笑春風) 등과 명월이 당대 다섯 손가락에 들어가는 명실상부한 명기(名妓) 반열에 올랐다.

그 중에서도 명월이 단연 빼어난 미모와 경국지색의 아우라(Aura·고고한 분위기)에 시·서·화·노래·춤·시조 등에 뛰어났으며

고려의 맥을 잇는 거문고의 명인으로 독보적인 존재로 인정받고 있다.

나라의 이름난 한량 등과 풍류를 즐기는 고관대작들도 명월과 풍류를 즐기려고 송도로 발길이 바쁘다.

하지만 명월과 만리장성을 쌓으며 화촉동방의 기회를 얻기란 그야말로 하늘에 별 따기보다도 더 어려웠다.

그러다 보니 개성 유수를 통해 기회를 잡으려는 눈치 빠른 인사들도 있었다.

당시 개성 유수는 이귀령(李龜齡·1482~1542·字 미지(眉之))이다.

미지는 문정왕후(文定王后·15011565)의 외삼촌으로 여러도에 관찰사를 거쳐 사십대 초반에 개성 유수로 부임하였다.

풍류를 즐기지만 그에겐 어린 동기(童妓)가 있어 명월에게 무리한 접근은 하지 않고 있다.

오히려 지방 토호(土豪)세력을 대하듯 서먹서먹하게 분위기를 잡았다.

그런 와중에 소세양(蘇世讓·1486~1562) 애기가 나왔다.

“내 오늘 너를 보자 한 것은 간곡한 부탁이 있어서다.”

명월은 유수의 부탁이란 말에 짐짓 놀라는 표정을 억지로 숨기며

“예, 유수대감! 무슨 말씀이신지 하명 하시지요...”라고 고개를 숙여 보였다.

“율시(律詩”한시의 한 종류)로 명나라와 일본 사신을 영접하여 문명을 떨치시고 특히 대명외교에 성과를 올려 임금의 총애를 받으시는 분이셔...

송설체(松雪體)에 뛰어났으며 효자에다 풍류에도 남달라 화담(花潭:서경덕 호) 스승을 뵈러온다고 했으나 실은 명월의 화려한 소문을 직접 확인하고 싶어 내려오셨어...“

유수는 입에 침이 마르도록 양곡(陽谷:소세양 호)을 치켜세웠고 목이 타는지 자작으로 술을 따라 단숨에 마신 후

“너도 한 잔 하려무나.”라고 말한 후 스스로 따라 술잔을 건넸다.

“아니옵니다. 소녀는 괜찮으니 나머지 말씀을 다 하시지요!” 도도한 태도다.

개성 유수관아(官衙)에서 이토록 허리하나 굽히지 않고 제 말을 다하는 기생을 처음 본 유수는 적이 속으로 가슴을 쓸어내렸다.

“역시 소문대로구나... 참으로 네가 곱구나! 하늘에서 잠시 휴가 내려온 선녀(仙女) 같구나!

내 팔도를 돌아 풍류를 즐겼으나 너 같이 재색(才色)이 뛰어난 여인은 처음 봤느니라!

역시 한양은 물론 중국의 사신들까지 송도를 꼭 들르려 하는 이유를 이제야 알겠구나...”

유수는 입술이 마르는지 다시 술을 한 잔 더 마셨고 말과는 반대로 유수의 독사 눈초리가 명월의 아래위를 통째로 삼킬 듯 훑었다.

하지만 명월은 그런 정도의 시선엔 미동도 하지 않았으며 어서 본론이나 말하란 눈치다.

“사실은 양곡대감께서 명월 너에게 한양 선비들과 내기를 하셨데...

너와 30일을 지내는데 단 하루라도 더 있으면 사람이 아니다라고 약속을 했다는 거야! 어떻게 하려느냐?”

겨우 말을 마친 유수는 마른침을 꼴깍 삼켰고 명월을 보자 욕심이 생겼을게다.

양곡을 소개하다 보니 본인이 먼저 잠자리에 들고 싶은 음심이 발동하여 아랫도리가 팽팽하여 졌을 것이다.

명월은 사내들의 표정을 보고 몸과 마음이 어떻게 움직이고 있는가를 어미가 젖먹이의 동태를 보듯 들여다보고 있다.

지금 유수의 옥경(玉莖)이 팽창되어 침을 흘리고 있으리라고 확신하고 있는 것이다.

“양곡 대감께서 언제 오신다는 것인가요?”

바다속 같은 침묵이 찰나적이지만 견디기 어려워 명월이 말을 꺼냈다.

“벌써 이곳에 와 계시지. 지금 당장 뵐 수도 있는데...”

“그렇게 하시죠! 그런데 이곳이 아닌 명월관에서 모시고 싶습니다.”

“그렇게 하도록 하시게...”

개성 유수가 일개의 기생에게 대하는 태도가 아닌 저명 여류문인을 대하듯 깍듯한 예우다.

명월이 유수가 내준 가마를 타고 명월관으로 와서 준비에 들어갔다.

역시 명월은 평소대로 차림새고 명월이 명월관에 도착하자 양곡도 들이 닥쳤다.

한양까지 이름이 자자한 시기(詩妓) 명월을 촌음이라도 빨리 보고 싶은 것이다.

“과연 명월이구나. 하늘에 높이 떠 누구도 잡을 수 없는 명월, 그 명월을 내 앞에서 직접 보니 눈이 부시구나!”

양곡은 명월을 두 동공에 잡아 두려는 듯이 시선을 떼지 않았다.

“양곡 대감! 소녀 앉아도 될는지요?”

양곡은 그 사이에 지필묵을 준비하여 시를 쓰고 있었다.

“너의 집인데 네 마음대로 하려무나. 나는 객이 아니더냐?”

풍류의 달인 양곡은 역시 달랐다.

“내 너의 '반달'이란 詩를 쓰고 있느니라.”

누가 곤륜산 옥을 깎아 내어/ 직녀의 빗을 만들었던고

견우와 이별한 후에/ 슬픔에 겨워 벽공을 던졌다오.

송설체의 대가답게 힘이 있고 아름답게 티 하나 없는 박속같은 한지에 썼다.

“소녀도 양곡대감의 詩를 외우고 있습니다."

모랫벌에 뜬 달을 사랑하나니/ 한밤에 술잔 멈추고 앉아보네

강물은 씻은 거울처럼 밝게 비치고/ 은하수는 구름 한 점 없구나

울어대던 귀뚜라미 소리 그치고/ 아득히 들려오는 학의 울음

맑고 텅빈 기운타고 따라오는 듯한데/ 먼지 긴 속세는 멋대로 어지럽네?

명월은 거문고를 타며 양곡의 詩를 천상의 목소리로 낭송하였다.

옥골선풍(玉骨仙風)의 양곡 얼굴에 무지갯빛의 웃음이 피어났다.

“역시 명월이구나! 내 하늘에 있는 명월을 품을 수 있다니 내 인생에 절정이로다!”

양곡은 두 팔을 벌려 명월을 뜨겁게 안았다.

쌍나비 등잔의 불을 끄고 얇은 비단 속적삼도 벗고 비녀를 뽑아 머리를 풀어 화장끼 없는 얼굴 모습을 드러냈다.

창문으로 은빛 달빛이 들어와 그녀의 나신을 더욱 신비롭게 빛냈다.

명월은 양곡의 열손가락을 활짝 펴 척추와 등을 부드럽게 쓸어안았고 사내를 깊이깊이 받아들였다.

양곡은 명월의 사타구니를 덮은 소담한 체모를 쓸며 꽃(여음)을 토닥이었고 그 속엔 이미 사내를 맞을 꿀이 흐르고 있었다.

그들이 잠에서 깨어났을 땐 따가운 가을햇살이 실오라기 하나 걸치지 않고 뒤엉켜있는 벌거숭이를 내려 쬐고 있었다.

- 2화에서 계속 -

'살아가는 이야기 > 풍경' 카테고리의 다른 글

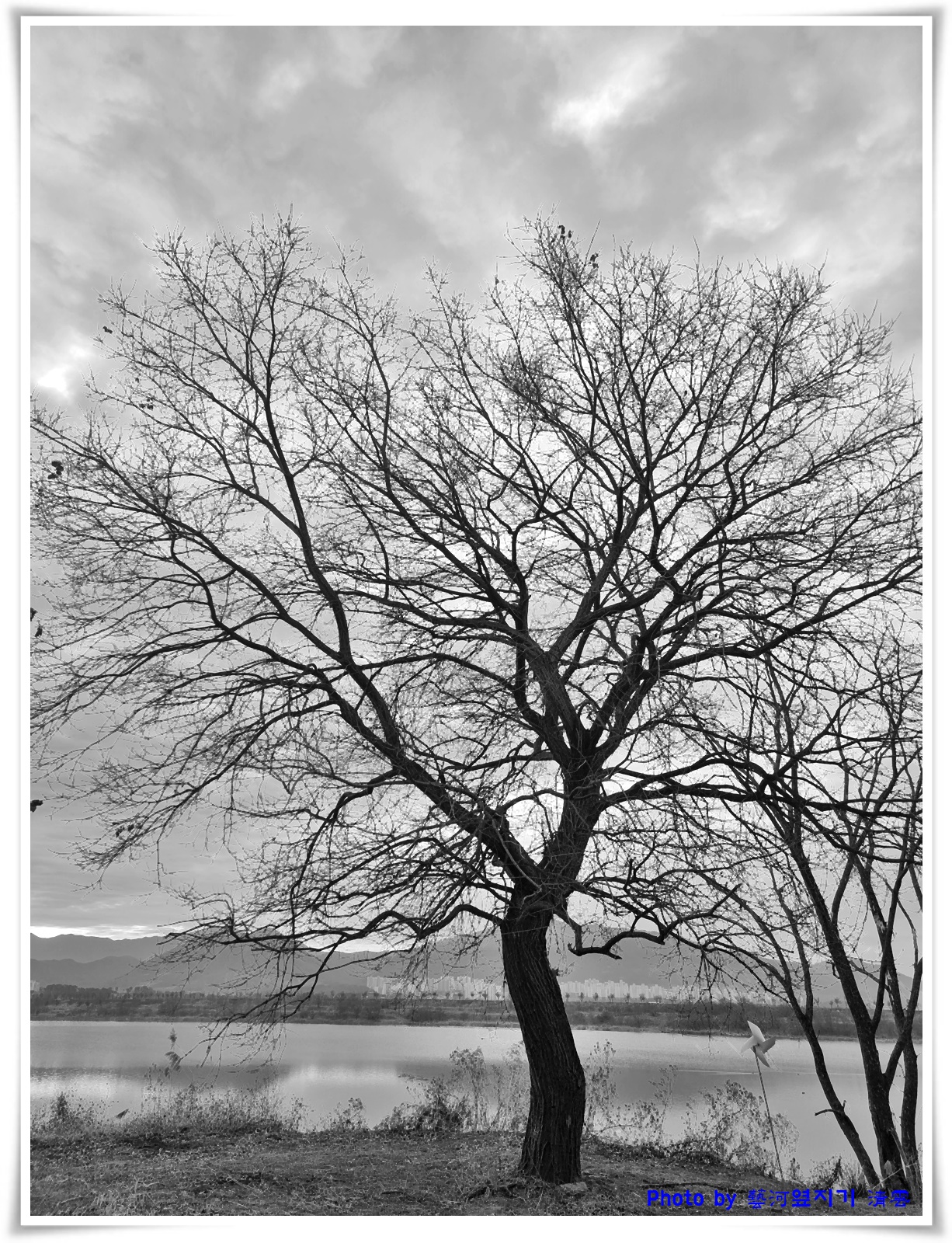

| 풍류야화 황진이(제3화) - 달성습지에서 (0) | 2024.03.06 |

|---|---|

| 풍류야화 황진이(제2화)- 달성습지에서 (0) | 2024.03.06 |

| 작은 성벽 - 해질무렵 우리 아파트 (0) | 2024.03.06 |

| 나는 한국인? - 달성습지 (0) | 2024.02.05 |

| 무제 - 화원동산에서 (0) | 2024.01.19 |