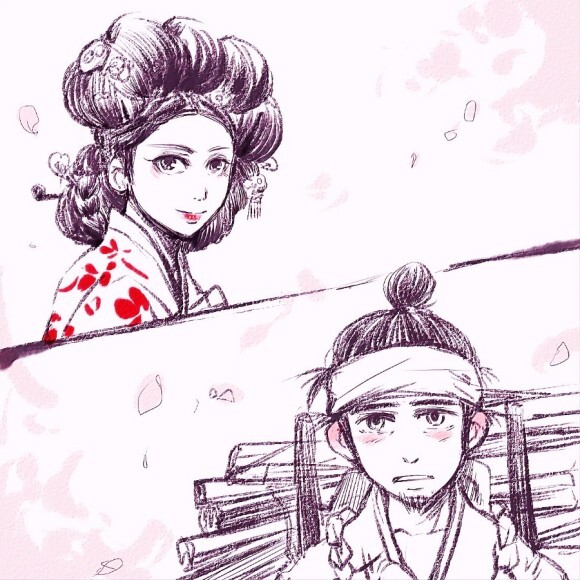

나무꾼의 품에 안긴 기생 옥향

연향옥의 기생 옥향은 물끄러미 시끌벅적한 시장거리를 내다보았으며 그새 석양은 산마루에 붉게 걸리었고 차가운 바람이 골목을 싸늘하게 후비고 달아났다.

파장 무렵이라 얼큰하게 취한 사람들이 비틀비틀 집으로 발걸음을 돌렸고 장사치에 장꾼들은 모두 봇짐을 싸느라 여념이 없었다.

‘지금쯤 그 나무꾼은 나무를 다 팔고 자기 집으로 돌아가 버렸을까?’

옥향은 자신도 모르게 그가 궁금해진 것을 깨닫고 고개를 가로저으며 피식 웃고 말았다.

두해전 해질무렵 어느 겨울에 젊은 나무꾼 하나가 연향옥 마당으로 나뭇짐을 지고와, 아무런 말없이 부리고 가는 일이 있었으며 그후 간간이 시키지도 않은 나뭇짐을 부려놓고 가는 것이었다.

돈을 지불하지도 않았는데 나뭇짐을 마당에 그냥 부려놓고 가다니 연향옥 기생들은 참으로 기이한 일이 일어났다고 한마디씩 거들던 것이다.

지방 관리나 양반, 지주들, 서생들을 상대로 술과 노래와 춤을 팔면서 살아가는 기생들이 나무꾼에 대해 한 마디 거든다고 하여, 뭐 그리 특별할 것도 없었고 그 나무꾼의 행동이 대단한 것도 아님에는 틀림없었다.

그러나 야들야들 몸매 날씬하고 오뉴월 붉은 작약 꽃같이 발그레하니 꽃물이 잔뜩 오른 열여덟 살의 나이에 기생을 시작해

어느새 이바닥에서 십여 년을 훌쩍 보내버린 옥향의 가슴에는 그 나무꾼의 행동이 은근슬쩍 마음에 쏠리기도 하는 것이었다.

그시각 나무꾼 노총각 정산복은 아직도 장머리에 나무지게를 받치고 나무를 사갈 손님을 기다리고 서 있었으며 날이 어두워오고 추워지는데 오늘도 나무를 팔지 못하다니 가슴이 답답했다.

시오리나 떨어진 먼산골 오두막에서 홀어머니와 단둘이 살아가는 정산복은, 매일 산에 나무 하러 나가서 한 지게의 나무를 해와, 장에 내다 팔아서 어머니와 그날 그날, 겨우 목구멍 풀칠이나 하고 살아가는 처지였다.

그런데 한달 동안 나무를 해와서 팔면 꼭 한두번은 임자를 만나지 못하고, 또다시 나무를 지고 가기도 뭣하여, 기생들이 살고 있는 연향옥 마당에다 그냥 나뭇짐을 부려주고 가곤 했던 것이다.

하기야 정산복이 나무를 이렇게 늦게까지 못 파는 까닭이 하나더 있긴 했는데 그것은 나이든 나무꾼들이 나무를 해와 같이 파는데 먼저 그들부터 팔아가라고 수차례 양보를 한 탓도 있었다.

석양이 붉게 물드는 즈음이라 장꾼들도 벌써부터 모두 흩어지기 시작했고 아무래도 오늘은 나무를 사갈 손님은 없는 모양이었다.

정산복은 잠시 장꾼들이 바쁘게 오가는 싸전 머리 깨를 쳐다보며, 혹시라도 손님이 찾아오지 않을까 눈여기고 있는 것이었다.

그러는 머릿속엔 오후에 같이 나무를 팔던 짓궂게 농담 걸기를 좋아하는 수염이 허연 새터골 영감이 했던 소리가 귓가에 자꾸 맴도는 것이었다.

정산복은 귓불이 불끈 달아오르려는 것을 느끼며 자신이 이렇게 노총각이 된것을 생각하고는 깊이 한숨을 내쉬는 것이었다.

오후깨 장터에서 새터골 영감이 벗을 만나 시래기 섞인 뜨거운 선지국에 탁배기 몇사발 걸치고 와서 나무꾼들 앞에서 굴장수 마누라 굴비 산일에 얽힌 농담을 하였다.

충청도 하고도 서산 땅에 얼굴이 여시같이 이쁘장하게 잘 생긴 굴장수 마누라가 살고 있었다.

그 마누라의 남편이 굴 장사를 나가고 없는 대낮에 굴비 장수가 와서 골목에서 ‘누릿누릿 밥이 저절로 꿀꺽 넘어가는 굴비 사시오' 하면서 외치고 다녔다.

그 소리를 들은 굴 장수 마누라가 그 굴비 생각을 하니 굴비가 너무 먹고 싶어서 환장을 하였다.

그래서 돈도 굴비를 바꾸어 먹을 곡식도 아무것도 없는데 그 굴장수 마누라가 굴비를 먹을 욕심으로 싸리문 밖으로 기웃기웃 걸어 나와서 굴비 장수를 불러 세웠다.

“거기 가는 굴비장수 나 좀 보시오. 나는 아무것도 줄 것은 없어도 앞뒤로 줄 것은 있소. 앞으로 주면 얼마 주고, 뒤로 주면 얼마 주는 거요?”

오뉴월 남의집 울안에 핀 꽃같이 예쁜 계집이 눈웃음을 치고, 입술을 실룩거리며 말하는 품이 무엇을 뜻하는지, 금방 알아차린 늙은 굴비 장수가 군침을 다시고 엉겨들며 말하는 것이었다.

“응 그려, 고것을 앞으로 주면 세 두릅 반이고 뒤로 주면 두 두릅 반이제.”

“아! 그래요. 그럼 기왕이면 앞으로 사야제.”

굴장수 마누라는 굴비를 사겠다는 욕심으로 즉시 굴비장수를 집안으로 들게 하였다.

굴비장수는 지게를 마당 구석에 세워두고 커다란 수박덩이 같이 탱탱한 엉덩이를 요리조리 흔드는 굴장수 마누라를 따라 안방으로 냉큼 따라갔다.

굴장수 마누라는 윗목에 개어둔 이불을 아랫목에 깔더니 벌렁 드러누웠고 그리고는 어디 마음대로 해보라는 듯 사지를 열고 몸을 내주는 것이었다.

굴비장수는 마른 침을 꿀꺽 삼키고는 옷을 홀라당 벗어 아무렇게나 던져버리고 이게 웬 떡이냐 하며 성난 늑대처럼 사정없이 달려들었다.

그리고는, 굴장수 마누라의 저고리며 치마를 훌렁 벗겨 내렸으며 날것으로 어디 마음껏 먹어 봐라고 거저 대주고 달려드는 예쁜 계집을 그냥둘 사내는 없었다.

굴비장수는 뜨겁게 달아오른 굴장수의 마누라를 삶아둔 식은 감자 껍질 벗기 듯이, 발랑 벗기고는 그곳 부드러운 하얀 속살을, 한 번에 대번 통째로 입안에 몰아넣고 와삭 깨물었다.

“아 아악!”

굴장수 마누라가 순간 신음소리를 토해냈다.

“흐흥! 아따, 참 살결이 푹신한 게 고소한 나의 굴비 맛이네 그랴!”

객지를 떠돌며 등짐장사를 하는 늙은 굴비장수가 커다란 참외같이 봉긋하게 솟은 굴장수 마누라의 젖무덤을 번갈아 쓰다듬으며, 오래간만에 계집의 살 냄새에 취하여 들떠 말했다.

“이따가 굴비 맛없으면 이것을 도로 돌려주어야해 알았제? 호홍! 흐흡........ 알았제?”

굴장수 마누라가 너무 흥분하여 오이처럼 미끈한 두 다리를 꼬고 몸을 사납게 뒤틀면서 말했다.

“그것일랑 걱정 말어. 내 굴비 맛없으면 언제라도 도로 빼줄 것잉게. 오메! 고것 참말로 찰지고 고소하네!”

“맛없는데 안 빼주면 쫒아가서 참말로 죽일 것이여! 알았제?”

굴장수 마누라가 말했다.

“걱정일랑 딱 붙들어 매라고. 굴비 장사 이십년에 내 굴비 맛없다는 소리 들어 본적이 없으니깨.”

“그랴! 그랴! 오! 오홍 좋고! 굴비 참말 맛있제? 굴비 참말 맛있제?”

늙은 굴비장수에게 사정없이 붙들려 잔뜩 짓눌린 굴장수 마누라가 뜨거운 신음을 토해내며 말했다.

“으응! 으응!"

굴비장수가 격렬하게 몸을 떨면서 말하였고 그날 굴장수의 마누라는 굴비 장수에게 이렇게도 벌건 대낮에 굴비 참말 맛있제?’를 연발하면서, 신나게 앞으로 주고 굴비 석 두릅 반을 샀다.

그날 저녁에 굴장사 나갔다 들어온 곰같은 남편의 밥상에, 굴장수 마누라는 굴비를 노릇노릇 맛있게 구워서 올렸다.

커다란 굴비 반찬을 보고난 남편이 의아해 하면서 굴비가 도대체 어디서 난 것이냐고 꼬치꼬치 캐고 들었으며 굴장수 마누라는 마지못해 대답했다.

“똥구녕 찢어지게 가난한 살림살이에 굴비살 돈이 있소, 곡식이 있소.

그래서 낮에 굴비 장수가 앞으로 주면 석 두릅 반을 주고 뒤로 주면 두 두릅 반이래서 내가 큰마음 먹고 고생을 하는 당신 생각에 앞으로 주고 석 두릅 반을 샀소.”

“뭐 뭐여!... 으 으음 요년...”

그 말에 속이 발칵 뒤집힌 굴장수가 눈을 까뒤집고 자기 마누라를 노려보았다.

굴장수는 맛있는 굴비 반찬에 밥을 두 그릇씩이나 맛있게 먹고는 그날 밤에 마누라를 칼부림해 죽일 마음을 가슴에 품고 일찍 잠자리에 드는 것이었다.

그런데 마지막이라고 생각하며 마누라를 끌어안고 자면서 그 짓을 해보니 변한 것이라고는 아무 것도 없었고, 시쳇말로 한강에 배 지나간 자리가 없었던 것이다.

죽일 마음이 어느 결에 싹 사라진 굴장수가 헤벌쭉 웃으면서 손바닥으로 마누라의 펑퍼짐한 엉덩이를 토닥토닥 두드리면서 말했다.

“하하! 여기 당신 움푹 죽을 떠먹은 이 자리는 알고 보니 나의 반찬단지네 그려! 하하핫!”

새터골 영감의 진한 농소리를 듣고, 마누라 몸주고 굴비 반찬을 얻어 먹은 굴장수 하는 소리에 모자란 놈이라며 한바탕 나무꾼들이 소란스럽게 떠들면서 웃었던 것이다.

그러나 덩달아 함께 웃는 꾀죄죄한 돈없는 나무꾼 노총각 정산복은 그런 못난 마누라 조차도 차지가 되지 못할 팔자라 생각하니 불현듯 자신의 가슴이 미어지는 것이었다.

정산복은 아직까지 팔지 못한 나뭇짐을 짊어지고 연향옥으로 향했으며 더 기다려봤자 나무 주인은 없을 터였다.

팔자가 사나워 웃음을 팔고 몸을 팔아 먹고 산다는 기생들에게 직선하려는 것이었고 정산복은 연향옥 마당에 지고 온 마른 소나무 짐을 풀썩 부렸다.

“기왕에 주는 나무라면 저기 부엌에다 잘 쟁여주지 그래요.”

빈지게를 짊어지고 나가려던 정산복의 발을 잡는 목소리가 있었으며 그것은 기생 옥향이었다.

여러차례 나무를 공으로 얻어때고 보니 정산복에 대하여 궁금증도 생기고, 왠지 마음이 안 되었다 싶어서 오늘은 말을 걸어본 것이었다.

정산복은 발그레 웃는 기생 옥향의 말에 친절하게 부엌까지 나무를 갖다 쟁여 주었으며 일을 마치고 돌아가려는 정산복을 붙들고, 부엌 앞에서 옥향이 산복에게 물었다.

“보아하니 노총각 같은데 왜 나무값을 달라고 하지 않고 나무를 그냥 주는 거죠?”

“기왕 팔지 못한 것 여기서는 사때야 하니 주었소.”

정산복의 말에 기생 옥향이 은은한 미소를 머금고 말했다.

“그런데 장가는 들었소?”

“장가는 무슨 놈의 장가요. 날마다 나무를 팔아서 어머니와 함께 먹고 살기도 힘든데 장가를 갈수가 있겠소.”

“그럼, 장가가는 법을 아시오?”

“장가를 가봤어야 장가가는 법을 알 것이 아니요. 장가를 안 가보았는데, 장가 가는 법을 무슨 수로 알 수가 있겠소.”

“오호라! 그렇겠네. 그럼 장가가는 법을 좀 가르쳐 드릴까요?”

옥향의 얼굴이 순간 발그레 달아오르며 야릇하게 눈웃음을 치면서 하는 말이었다.

“아! 그럼요. 장가가는 법을 가르쳐 주시면 얼마나 고맙겠어요.”

예쁜 기생 옥향이 느닷없이 장가가는 법을 가르쳐 준다니 정산복은 무슨 횡재냐 싶어 얼른 대답했다.

“좋아요. 그럼 내가 나무를 여러 차례 공으로 얻어 땐 대가로 장가가는 법을 가르쳐 드릴테니 오늘밤 여기서 자면서 배우고 가시오.”

"뭐라고요! 장가가는 법을 가르쳐 준다고요?"

정산복이 놀라 옥향에게 물었다.

"무얼 그런거 가지고 놀라시나요. 어서 나를 따라 오세요."

기생 옥향이 앞서 손짓 하면서 말했으며 정산복은 '이게 무슨 일이라!' 하고 놀라며 기생 옥향의 뒤를 따라갔다.

그날밤 옥향은 꾀죄죄한 나무꾼 정산복을 깨끗이 목욕시키고 좋은 옷으로 갈아입혀 후원 뒷방으로 들게 하였다.

비록 나무꾼이라 하지만 새신랑같이 곱게 단장을 해놓고 보니 정산복의 인물이 훤했다.

저녁을 걸게 먹이고 곁들여 술도 몇잔을 나누고는 옥향과 나무꾼 정산복은 둘이 함께 옷을 훌렁벗고 알몸으로 비단 금침 이불속으로 들어갔다.

푹신한 요위에 반듯이 드러누워서 분 냄새가 물씬 풍기는 옥향이 가슴을 졸이면서 가늘게 숨을 쉬고 있는 나무꾼 정산복에게 말했다.

"이제 위로 올라오시오."

정산복은 조심조심 옥향의 보드라운 젖가슴 살의 향내에 물큰 엉기며 옥향이가 시키는대로 그녀의 몸 위로 올라갔다.

“올라왔으면 이제 그걸 여기에 잘 집어 넣으시오!”

옥향의 위에 엎어진 정산복이 떨리는 몸을 움직여 커다랗게 성난 자신의 그것을 옥향의 습기 질퍽한 은밀하고 뜨거운 곳에 용케 잘 집어 넣었다.

“아!......"

순간 옥향이 짧게 신음을 토해냈다.

"잘 집어 넣었으면 이제 내놓으시오!”

잠시 후 옥향이 정산복에게 말했다.

"이 이렇게 말인가요?"

정산복이 옥향의 질퍽하게 젖은 그곳에다 사납게 집어넣은 커다란 자신의 그것을 빼내면서 말했다.

"하 하악! 그 그래요."

기생 옥향이 뜨겁게 신음을 토하며 말했고, 그날밤 옥향은 새벽녘까지 잠 한숨 자지 않고, 정산복에게 집어 넣어라, 내놓아라 하며 장가가는 법을 열심히 가르쳐 주었다.

이윽고 아침이 되어 옷을 단정히 입은 기생 옥향이 푸석푸석한 얼굴의 정산복에게 말하는 것이었다.

“장가는 이렇게 가는 것이니 이제 집에 가서 열심히 일해 돈을 모아 얼른 장가 잘 가시오.”

“장가는 뭣하러 또 가요. 이렇게도 잘 가르쳐주는 사람에게 가야지 우리 이세상에서 가장 가난하고 천한 나무꾼과 기생이라지만 서로 사랑하며 한번 잘 살아봅시다!”

나무꾼 정산복은 이렇게 말하며 옥향을 사정없이 덥석 끌어안고 격렬하게 입을 맞추었다.

- 옮겨온글 편집 -

'살아가는 이야기 > 꽃' 카테고리의 다른 글

| 선장과 갈매기의 우정 - 봄에는 꽃이 피어야 제맛 (0) | 2022.04.11 |

|---|---|

| 부인이 가장 많았던 중국 황제 - 벚꽃 피다 (0) | 2022.03.22 |

| 돈많은 과부에게 장가든 총각 -자목련 (0) | 2022.03.22 |

| 색춘향잡전(色春香雜傳) 월매편- 벌써 벚꽃이 (0) | 2022.03.22 |

| 황진이의 점일이구 우두불출 - 성산 광치기 해변에서 (0) | 2022.03.17 |